|

Prof.

Andrea Saccoman

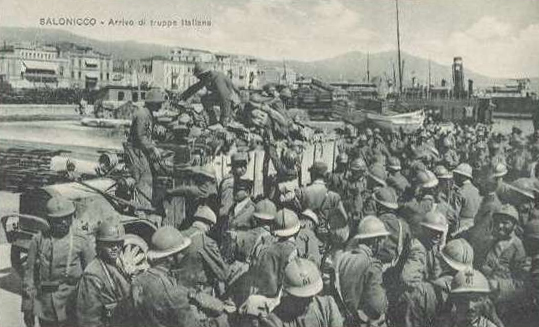

L’11 agosto 1916 le prime truppe del Corpo

di Spedizione Italiano in Macedonia sbarcarono nel porto di Salonicco

per unirsi all’Armata Francese d’Oriente (comprendente

anche unità britanniche e serbe).

Truppe italiane sbarcano a Salonicco

La scelta di inviare truppe sul fronte della

Macedonia a combattere gomito a gomito con francesi e inglesi

fu legata all’intento del governo italiano di migliorare

i rapporti con gli alleati.

Persino Cadorna si mostrò sulle prime favorevole, poiché

riteneva che un’offensiva lungo la valle del fiume Vardar

fosse promettente.

Per il contributo italiano fu prescelta la 35a Divisione, comandata

dal Generale Carlo Petitti di Roreto, che si imbarcò a

Taranto con il primo scaglione l’8 agosto 1916.

Ai primi di settembre, completati gli arrivi, la formazione della

grande unità era la seguente:

Brigata Cagliari (63° e 64° Reggimento Fanteria, 228a

e 229a compagnia mitragliatrici);

Brigata Sicilia (61° e 62° Reggimento Fanteria, ogni battaglione

dei due reggimenti comprendeva due sezioni mitragliatrici e una

sezione pistole mitragliatrici);

Uno Squadrone del Reggimento Cavalleggeri di Lucca (16°);

Raggruppamento di artiglieria da montagna su quattro gruppi di

due batterie su quattro pezzi da 65/13;

XXIII Battaglione Genio su tre compagnie; oltre a reparti minori

e ai servizi, per un totale di 731 ufficiali, 25.099 uomini di

truppa, 5582 quadrupedi.

Il 19 ottobre 1916 la Divisione fu rinforzata con l’arrivò

della Brigata Ivrea (161° e 162° Reggimento Fanteria,

con due compagnie mitragliatrici) e un secondo squadrone di cavalleria.

La divisione fu schierata inizialmente sulla catena montuosa del

Krusa Balkan incuneata tra le truppe inglesi. Pur non partecipando

ad azioni di rilievo, alla fine di novembre la divisione aveva

perduto 12 ufficiali e 462 uomini di truppa tra morti, feriti

e dispersi o prigionieri. A causa della malaria e altre malattie

aveva perduto ben 5000 uomini.

Nel dicembre 1916 la divisione fu trasferita nel settore dell’ansa

del fiume Cerna, circa 130 chilometri ad ovest in linea d’aria,

ma circa 200 di marcia su strade disagevoli.

Il 31 dicembre 1916 il Generale Petitti assumeva il comando del

settore Cerna-Makovo, dove la divisione avrebbe operato fin quasi

al termine della guerra. Il 6 maggio 1917 la divisione passò

al comando del generale Giuseppe Pennella, che lo tenne solo fino

al 16 giugno successivo, quando gli subentrò il generale

Ernesto Mombelli che lo tenne fino alla fine della guerra.

Era una zona priva di vegetazione e di appigli naturali, paludosa

e malsana nella parte bassa, aspra e priva di ogni comodità

in quella montana. Il clima era torrido d’estate e glaciale

d’inverno. Il nemico dominava la linea del fronte dall’alto

delle vette e poteva riversare su di essa il fuoco delle sue artiglierie,

talvolta con l’uso di aggressivi chimici.

Si ripeterono anche qui gli scenari della guerra di posizione,

con l’aggravante che la distanza dall’Italia e l’insufficienza

dei mezzi di trasporto impedirono a molti militari di usufruire

delle licenze alle quali avevano diritto. Alla fine vi furono

oltre 6000 soldati che contavano oltre 26 mesi di ininterrotta

permanenza in linea, altrettanti con oltre 15 mesi, e 18000 che

non tornavano a casa da più di un anno. Gli stessi problemi

resero anche irregolare il servizio postale. E ciononostante i

soldati italiani sopportarono gli inconvenienti e i disagi con

encomibile stoicismo. Circondati da un alone quasi leggendario

divennero i combattimenti per la conquista delle posizioni di

quota 1050 e del Piton Brûlé, che nulla ebbero da

invidiare, nel bene e nel male, con quelli sull’Isonzo,

sul Carso o sugli Altipiani.

Il 14 settembre 1918, con la preparazione d’artiglieria,

ebbe inizio la grande offensiva alleata sul fronte macedone. Il

15 settembre le truppe francesi e serbe sfondavano il fronte nemico,

oramai tenuto quasi esclusivamente da truppe bulgare, avendo tedeschi

e austro-ungarici ritirato gran parte delle loro per le offensive

in occidente. La 35a divisione italiana collaborò dapprima

con azioni dimostrative e poi, dopo aver respinto un attacco nemico

il 21 settembre, cominciando ad avanzare decisamente anch’essa.

Gli italiani si impadronirono quindi del poderoso sistema montuoso

per il quale era stato versato nell’anno e mezzo precedente

tanto sangue con pochissimi risultati.

Il 14 settembre 1918, con la preparazione d’artiglieria,

ebbe inizio la grande offensiva alleata sul fronte macedone. Il

15 settembre le truppe francesi e serbe sfondavano il fronte nemico,

oramai tenuto quasi esclusivamente da truppe bulgare, avendo tedeschi

e austro-ungarici ritirato gran parte delle loro per le offensive

in occidente. La 35a divisione italiana collaborò dapprima

con azioni dimostrative e poi, dopo aver respinto un attacco nemico

il 21 settembre, cominciando ad avanzare decisamente anch’essa.

Gli italiani si impadronirono quindi del poderoso sistema montuoso

per il quale era stato versato nell’anno e mezzo precedente

tanto sangue con pochissimi risultati.

I Cavalleggeri di Lucca insieme a gruppi di mitragliatrici su

autocarri venivano lanciati all’inseguimento. Era aperta

la strada per la conquista della città di Prilep, ma il

comando francese fece deviare verso ovest i reparti italiani per

tagliare la strada alle forze nemiche che si ritiravano dal fronte

di Monastir (oggi Bitola in Macedonia). L’ottimo comportamento

delle truppe italiane permise di superare tutte le resistenze

e di partecipare efficacemente alla manovra generale. Mentre gli

italiani si accingevano ad attaccare le posizioni della città

di Sop, alle 5,30 antimeridiane del 30 settembre 1918 il generale

Mombelli riceveva via radiotelegramma l’avviso che la Bulgaria

aveva firmato l’armistizio. Il 3 ottobre furono quindi fatti

prigionieri un generale di divisione e due di brigata, 16 ufficiali

superiori, 234 inferiori e 7727 uomini di truppa bulgari. Furono

catturati 8 cannoni, 70 mitragliatrici e molto materiale.

Le unità dell’Intesa poterono così dilagare

nei Balcani e il 31 ottobre 1918 il Quartier Generale della 35a

Divisione si installava in territorio bulgaro, dove le truppe

italiane rimasero quale forza di occupazione fino all’estate

del 1919. Il 7 febbraio 1919, per desiderio del Governo italiano,

il III Battaglione del 62° Reggimento Fanteria sbarcava a

Istanbul, seguito in aprile dal comando del reggimento.

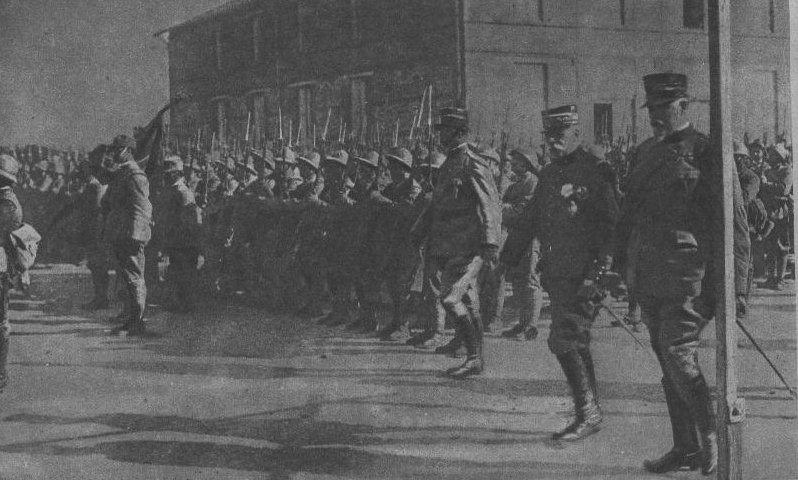

Truppe italiane a Salonicco

Alla fine di luglio del 1919, da Salonicco, dove

aveva cominciato la sua avventura, il Corpo di spedizione italiano

in Oriente (come ora era stata chiamata la vecchia 35a Divisione)

si imbarcava per tornare in Italia e veniva sciolto ufficialmente

alle ore 24 del 31 luglio 1919.

Rimaneva soltanto il Comando del 62° Reggimento Fanteria con

due battaglioni a Istanbul e un battaglione in Dobrugia.

|