|

Prof.

Andrea Saccoman

Il 26 aprile 1915 l’Italia aveva firmato

il cosiddetto “Patto di Londra” ovvero lo strumento

diplomatico con il quale si vincolava a entrare in guerra entro

un mese a fianco di Inghilterra, Francia e Russia, l’alleanza

comunemente nota come Triplice Intesa.

L’articolo due del Patto prevedeva che l’Italia si

impegnasse ad impiegare la totalità delle sue risorse nel

perseguire la guerra in comune con la Francia, la Gran Bretagna

e la Russia contro tutti i loro nemici.

Seppure i nemici non erano indicati per nome, “tutti”

era parola abbastanza inequivoca. E in quel momento la Triplice

Intesa era in guerra con Germania, Austria-Ungheria e Impero Ottomano.

Tutti sanno che l’Italia, il 23 maggio 1915, dichiarò

guerra alla sola Austria-Ungheria. Nella serata del 24 maggio

la Germania ruppe le relazioni diplomatiche con l’Italia.

Sin dal 21 maggio, però, era stato sottoscritto a Berlino

un documento segreto sul trattamento dei sudditi italiani e germanici

e dei loro averi durante un eventuale stato di guerra. Germania

e Italia si garantivano reciprocamente la protezione dei propri

sudditi, malgrado la guerra e malgrado la rottura delle relazioni.

Persino la dichiarazione di guerra alla Turchia, o Impero Ottomano

che dir si voglia, che pure sarebbe dovuta essere più facile,

dato che la Turchia stessa aveva in parte contravvenuto al trattato

di pace firmato nell’ottobre 1912, arrivò dopo qualche

tergiversazione, il 21 agosto 1915. Dopo l’aggressione bulgara

alla Serbia, il 19 ottobre 1915 l’Italia dichiarò

“esistere stato di guerra fra Italia e Bulgaria”.

Gli atteggiamenti ambigui del governo Salandra resero i rapporti

con gli Alleati dell’Intesa tutt’altro che lineari:

l’idea del governo italiano era quella di combattere la

“nostra” guerra, quella del “sacro egoismo”,

come Salandra stesso aveva detto già il 18 ottobre 1914

nell’assumere l’interim del Ministero degli Esteri

dopo la morte del marchese Antonino di San Giuliano.

La storia della guerra italiana non è soltanto quella della

guerra combattuta contro i nemici al fronte, non è soltanto

la storia del fronte interno e della vita quotidiana dei soldati

al fronte e dei cittadini italiani nelle retrovie, ma anche la

storia dei rapporti con il Regno Unito, la Francia e la Russia.

Rapporti mai lineari, con accordi segreti da una parte e dall’altra

che violavano lo spirito e talvolta anche la lettera dei trattati

già sottoscritti. In ogni caso, sin dal maggio 1915 gli

Alleati fecero pressioni sull’Italia affinché adempisse

fino in fondo agli obblighi presi con il Patto di Londra.

Un mutamento importante in questo senso fu la caduta di Salandra

e l’insediamento del Governo Boselli. Sul piano politico-parlamentare

questo era un governo debole, con un Presidente del Consiglio

in età avanzata (78 anni compiuti) e con deputati e ministri

tenuti insieme soprattutto dallo scopo comune della vittoria ma,

per il resto, appartenenti a forze politiche troppo diverse fra

loro per dare affidamento di una coesione inattaccabile.

In sostanza, però, cercando di non scontentare nessuno,

il Governo Boselli finì per essere più disponibile

all’idea di dichiarare guerra a quello che tutti consideravano

il nemico più pericoloso dell’Intesa, ovverossia

la Germania.

La ripulsa della Strafexpedition e la conquista di Gorizia lasciarono

credere che la vittoria potesse essere più vicina di quanto

poi fu e in ogni caso migliorarono la posizione italiana sia sul

piano militare che su quello diplomatico.

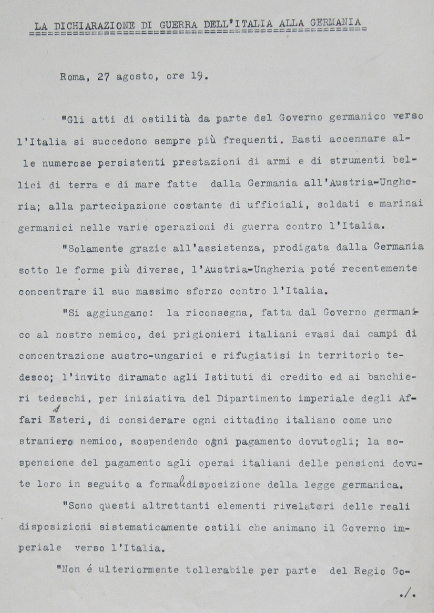

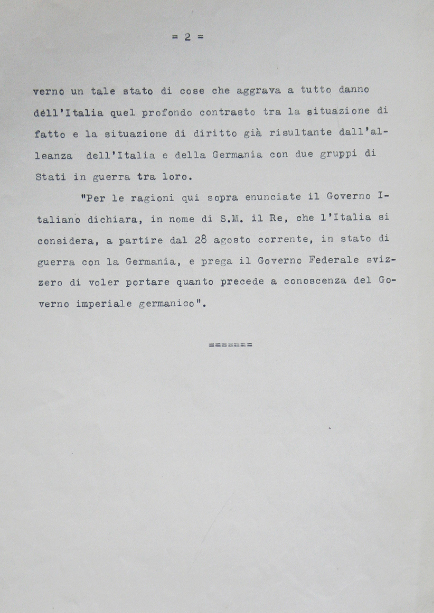

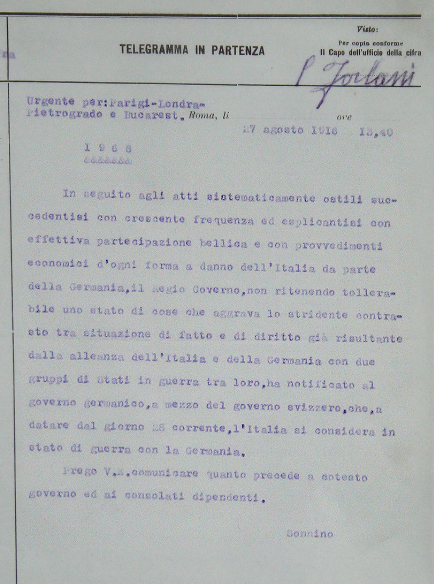

E così, finalmente, il 27 agosto 1916

arrivò la dichiarazione di guerra alla Germania:

|